Auf welchen christlichen Grundwerten beruhen die Forderungen der Digitalen Nachhaltigkeit?

In der christlichen Soziallehre (folgend wird dieser Begriff verwandt, auch wenn die Inhalte vor allem in der katholischen Soziallehre anzutreffen sind) werden verschiedene Grundprinzipien genannt, die als ethische Wertmaßstäbe und -pfeiler fungieren können.

Als erstes sei hier das Personalitätsprinzip genannt – also die Unverfügbarkeit (und theologisch: Gottesebenbildlichkeit) des Menschen. Daneben werden die Sozialprinzipien Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität (1931 von Papst Pius XI. in „Quadragesimo anno“ eingeführt) formuliert.

Weitere genannte Prinzipien, die jedoch oft Überschneidungen / Unterprinzipien der bisher genannten Prinzipien sind, sind: Freiheit (~ Personalitätsprinzip), Gerechtigkeit (~ Gemeinwohlprinzip), Option für die Armen (~ Solidaritätsprinzip) und das Prinzip der Nachhaltigkeit bzw. Retinität (von lat. rete = Netz, vom Sozialethiker Wilhelm Korff vorgeschlagen als Gesamtvernetzung auch der ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung – ebenfalls ggf. als Teil des Gemeinwohl/Solidaritätsprinzips).

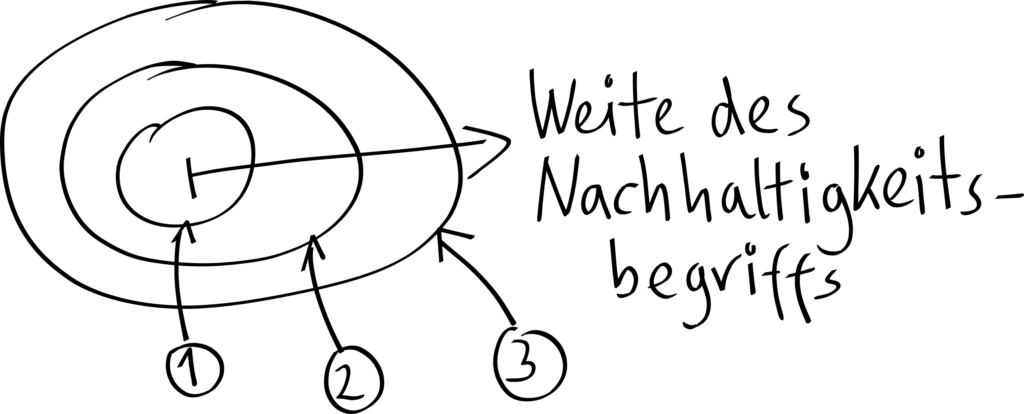

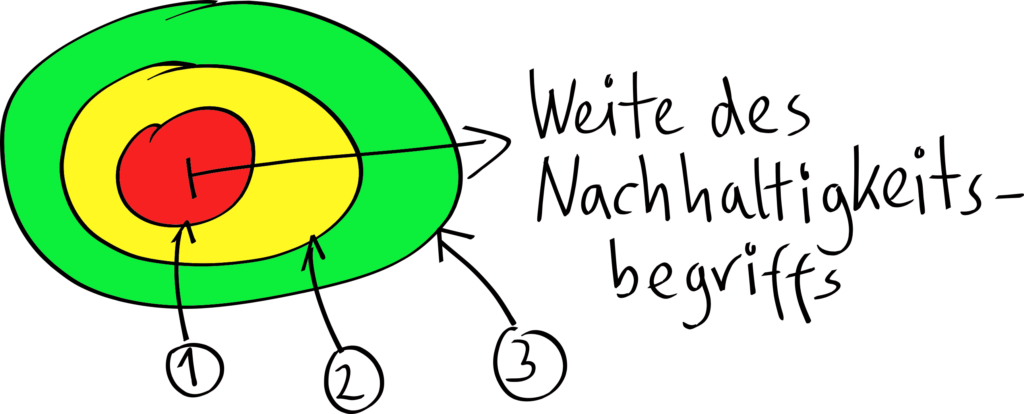

Folgend soll es um weitere und engere Verständnisse von Digitaler Nachhaltigkeit gehen:

Kreis 1

Im engsten Sinne betrachtet die Digitale Nachhaltigkeit den Bereich der digitalen Güter (also digital repräsentierte Güter wie Software, Daten, Texte, Bilder etc.) im Horizont eines Nachhaltigkeitsbegriffes, wie wir ihn ganz zu Beginn der Nachhaltigkeitsdiskussion im 18. Jahrhundert haben: Wie können natürliche Ressourcen (Bäume) so genutzt werden, damit sie zukünftigen Generationen in mindestens gleichem Maße zur Verfügung stehen?

Für den Bereich der digitalen Güter kann man hier an Dinge wie eine digitale Langzeitspeicherung denken. Dies ist in dem Sinne richtig, dass hier wertvolle Ressourcen (vor allem Daten) konserviert werden und somit nachfolgenden Generationen, wie ein konserviertes Buch, zur Verfügung stehen. Sie werden jedoch nicht genutzt und können ggf. durch sich ändernde Rahmenbedingungen auch nicht (mehr) genutzt werden (z.B. Datenformate sind nicht mehr lesbar / schreibbar; Kompiler können Quellcode nicht mehr übersetzen, Software-Bibliotheken können aufgrund veränderter Schnittstellen / Funktionalitäten nicht mehr genutzt werden etc. pp.).

Bei digitalen Gütern ist deshalb eine permanente Nutzung und Weiterentwicklung wichtig. Sobald digitale Güter „unternutzt“ werden ( Leonhard Dobusch/Sigrid Quack: Auf dem Weg zu einer Wissensallmende?, in: APuZ 28-30 (2011), S. 41–46, hier S. 41. ), kann es sein, dass sie für die Zukunft verloren gehen bzw. unbrauchbar werden.

Um diesen ersten, sehr engen und damit unvollständigen Schritt von Digitaler Nachhaltigkeit zu realisieren, braucht es bspw. verteilte Standorte (für die Datenspeicherung), semantische Daten (damit Daten maschinell verarbeitet werden können), transparente Strukturen (offener Quellcode, Formate etc.) und in mehreren Aspekten dezentral aufgestellte Rahmenbedingungen (geteiltes Wissen bei den Nutzern/Entwicklern, breit aufgestellte Finanzierung und großflächige Partizipationsstrukturen). Diese Bestandteile können dazu beitragen, dass das digitale Gut, als reine Ressource verstanden, erhalten / nutzbar bleibt und nicht bspw. durch den Ausfall einzelner Teilnehmer verloren geht / unbrauchbar wird.

Im Hinblick auf das sozialethische Grundprinzip der Subsidiarität ist mit einer möglichst breiten und dezentralen Verteilung ein erster Schritt getan. Die Grundprinzipien des Gemeinwohls und der Solidarität sind jedoch nur anfanghaft verwirklicht.

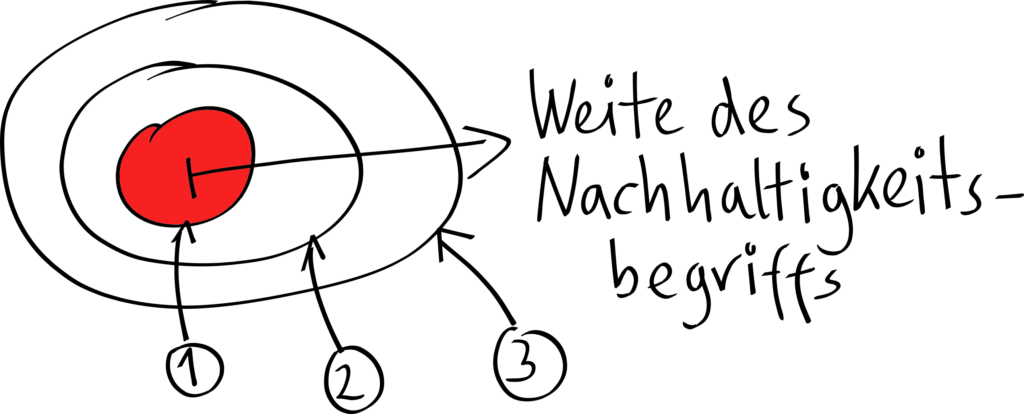

Kreis 2

Während es beim ersten Schritt vor allem um die Erhaltung des digitalen Gutes geht, wird das Prinzip des Gemeinwohl und der Gerechtigkeit mehr erfüllt, wenn man den Nutzen für die Gesellschaft in den Blick nimmt. Güter existieren ja nicht nur für sich selbst, sondern immer für bestimmte Menschen. Um also den Nutzen zu erhöhen, können freie Lizenzen ohne Copyleft (bspw. BSD, MIT etc.) ein erster Schritt sein. Lizenzen ohne Copyleft können jedoch dazu führen, dass digitale Güter privatisiert werden und somit der Gesellschaft entzogen werden – und damit tendenziell auch wieder unternutzt werden und damit verloren gehen. Besser sind deshalb Copyleft-Lizenzen (wie die (A)GPL, manche Creative-Commons-Lizenzen), die den Lizenznehmer verpflichten, Weiterentwicklungen ebenfalls wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Diese Coplyleft-Lizenzen unterstützen das Gemeinwohlprinzip (die Erfüllung verschiedener Aspekte von Gerechtigkeit), da die Privatisierung von Gütern ungerecht gegenüber den vorher beitragenden Mit-Schaffern wäre. Diese haben in aller Regel ihren Beitrag ja auch nur veröffentlicht, weil sie sich für eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung einsetzen (verbunden mit altruistischen oder auch wirtschaftlichen Motiven).

Noch im Bereich der Gerechtigkeitsdiskussion befindet sich auch ein Aspekt von digitalen Gütern, der sich stark von analogen Gütern unterscheidet: Die Rechtmäßigkeit von Eigentum. In der analogen Welt ist (nach Thomas von Aquin etc.) Eigentum nur deshalb rechtmäßig / gerecht, weil es die Zerstörung des Gutes verhindert bzw. weil es eine Aufwandsentschädigung für Materialkosten und Arbeitszeit ermöglicht. Da im digitalen Bereich ein Gut nicht abgenutzt werden kann und zudem eine Vervielfältigung praktisch nichts kostet (die Grenzkosten tendieren hin zu Null), verschiebt sich die Argumentationslast hin zum Eigentümer eines digitalen Gutes, der ein Gut anderen vorenthält, obwohl es ihn nichts kosten würde, das Gut zu vervielfältigen (auf den Aspekt der Ersterstellungs-Kosten soll an anderer Stelle eingegangen werden).

In dieser Richtung ist auch das Prinzip der Solidarität anzutreffen – prägnant in der „Option für die Armen“ formuliert. Hier öffnen sich die Aspekte unterhalb des Prinzips der Subsidiarität, vor allem die verschiedenen Formen von Dezentralität, bei der es anfänglich nur um die Erhaltung des digitalen Gutes ging, hin auf eine wirkliche Partizipation auch der Armen und Schwachen.

Es geht also darum, dass digitale Güter auch in ihren z. B. rechtlichen Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass schlechter gestellte Menschen nicht nur diese nutzen können (z. B. digitale Texte, Bilder etc.), sondern das digitale Güter z. B. durch freie Lizenzen auch eine wirkliche Befähigung, Selbstermächtigung, eine Teilhabe am wirtschaftlichen Kreislauf ermöglichen.

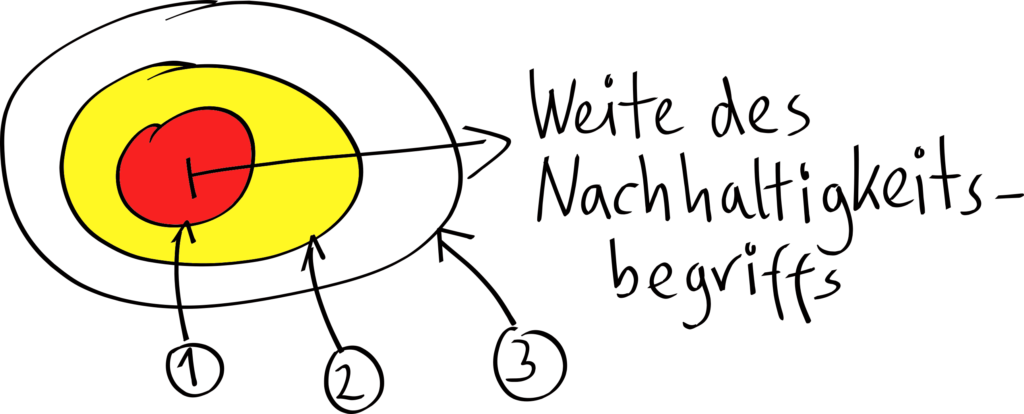

Kreis 3

Bisher wurde nur auf die sozialethischen Aspekte des digitalen Gutes selbst geschaut und auf die möglichen Auswirkungen auf das Gemeinwohl, die Solidarität und die Subsidiarität. Da es bei Nachhaltigkeit vor allem um (inter- und intragenerationale) Gerechtigkeit sowie Solidarität und Gemeinwohl geht, soll noch ein weiterer Blick auf weitere Aspekte versucht werden:

- Prinzip der Retinität: Retinität kann zum einen die Vernetzung zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Erfordernissen bedeuten (Veith, 2004a), es kann damit aber auch die Vernetzung des Menschen im Hinblick auf die außerhumane Natur gemeint sein, sozusagen als Gegenstück/Erweiterung des Prinzips der Solidarität.

Auf den ersten Bereich wurde bereits an anderer Stelle eingegangen. Der zweite Aspekt der Retinität schlägt den Bogen zur analogen Nachhaltigkeit und zur Natur. Digital nachhaltig kann etwas im Vollsinn nur sein, wenn auch die Natur beachtet wird. So sollte z. B. weniger Ressourcennutzung/-verschwendung (Cobalt-Nutzung, Energiegewinnung/-nutzung etc.), weniger Naturbelastung (Kühlung von Rechenzentren durch Flüsse etc.) vorkommen. - Prinzip der Personalität: Eigentlich dienen alle Sozialprinzipien dem Personalitätsprinzip, weshalb sich an diesem Beispiel zeigt, dass die „Kreise“ von Digitaler Nachhaltigkeit nichts mit wichtig/weniger-wichtig zu tun haben. Ein Beispiel für den Bereich der Personalität ist der Datenschutz. In Deutschland und Europa hat sich hier der Begriff der informationellen Selbstbestimmung etabliert (hier geht es um das Prinzip der Freiheit / der freien Entfaltung der Persönlichkeit / individuelle Handlungsfreiheit und auch um das Sozialprinzip des Gemeinwohls, da das Gemeinwohl die freie Mitwirkung des Individuums bedarf). Da personenbezogene Daten in einer digitalen Welt unmittelbar mit der Person zusammenhängen, die jeweilige natürliche Person repräsentieren, können und sollten personenbezogene Daten z. B. nicht eigentumsfähig sein. Sie dürfen also – genauso wenig wie menschliche Organe und der Mensch an sich – verkauft und gehandelt werden. Auch der „Besitz“ von personenbezogenene Daten durch andere Personen ist äußerst problematisch. Dateneigentum könnte schnell in eine sogenannte „Leibeigenschaft 2.0“ führen.

Aus diesem Grund sind digitale Güter im weiteren Sinne nur dann nachhaltig, wenn sie u. a. auch das Prinzip der Personalität unterstützen. Beispiele wären die Datensparsamkeit und der Datenschutz von personenbezogenen Daten, aber z. B. auch die Anpassbarkeit von Filtern und die Transparenz von Algorithmen, um nicht / möglichst wenig die Handlungsfreiheit des Menschen zu beeinträchtigen. Erst wenn ein Mensch sein Handeln kontrollieren kann — z.B. durch transparente Software und Algorithmen, die als Werkzeuge des Menschen seine Handlungen und das Ergebnis seiner Handlung beeinflussen –, und er nicht durch externe Akteure beeinflusst wird — personenbezogene Daten ermöglichen Macht über die jeweilige Person –, erlebt er sich als autonomer und freier Mensch.